Schriftenreihe des GHV Tecklenburg

Die Schriftenreihe des GHV Tecklenburg bietet spannende Einblicke in die Geschichte und Kultur der Stadt Tecklenburg und ihrer Umgebung. Die Veröffentlichungen des Geschichts- und Heimatvereins behandeln eine Vielzahl von Themen, die das historische und kulturelle Erbe der Region beleuchten. Die Schriften sind direkt beim GHV Tecklenburg erhältlich, und eine Auswahl kann auch beim ortsansässigen Buchhändler Howe erworben werden.

Der Altmanns Knapp in Tecklenburg

Als Jahresgabe erhielten die Mitglieder des Geschichts- und Heimatvereins bereits 2019 den Sonderdruck einer kleinen Broschüre des GHV über die schon im Urkataster von 1829 erwähnte Tecklenburger Straße „Altmanns Knapp", verfasst vom Vereinsmitglied Olaf Heinemann. Die Resonanz auf diese Broschüre war unerwartet hoch und führte zu vielfältigen positiven Reaktionen und Rückmeldungen aus dem Kreise der Leserinnen und Leser.

Nun ist aus den wenigen Seiten des einstigen Aufsatzes das vorliegende kleine Buch geworden, das sich bei weitem nicht nur durch die deutlich höhere Seitenzahl auszeichnet.

Das Buch spiegelt detailliert den historisch belegten Werdegang einer besonders geschichtsträchtigen „Nebenstraße" am Ortsrand Tecklenburgs, die nicht nur durch vielen Tecklenburgern noch heute geläufige Namen bekannter Persönlichkeiten wie den Maler Otto Modersohn, Justizrat und Fotografen Wilhelm Fisch und Prof. Dr. med. Hermann Coenen geprägt wurde.

Olaf Heinemann

Tecklenburg - Historischer Stadtrundgang

Die vorliegende Broschüre erschien in ihrer ersten Auflage bereits im Jahre 1994 und erweist sich seitdem als ein „Muss“ für alle Gäste, die Tecklenburg näher kennen lernen möchten. In leicht verständlicher Darstellung erfährt der Leser auch vieles über die geschichtlichen Hintergründe und Zusammenhänge aus Tecklenburgs Vergangenheit. 2013 wurde die Broschüre komplett überarbeitet. Aktuelle, historische Erkenntnisse und ergänzende Themen wie Haus Hülshoff und die Bastion sind jetzt ebenso enthalten wie neueste Farbfotos der Stadt und ihrer Sehenswürdigkeiten. Drei in einen herausklappbaren Stadtplan vorgeschlagene Rundgänge führen den Wanderer zu allen historisch interessanten Stätten und verweisen zusammen mit schönen Fotografien auf ausführliche Erläuterungen im Textteil. Als Heft Nr. 72 wurde die Broschüre in der Reihe „Westfälische Kunststätten“ vom Westfälischen

Gabriele Böhm

Wegmarken in der Geschichte der Grafschaft und des Kreises Tecklenburg

Die im Band versammelten Texte beruhen auf Vorträgen, die im Jahre 2021 im Rahmen der Vortragsreihe im Geschichtskreis des Geschichts- und Heimatvereins Tecklenburg von 1922 e.V. gehalten wurden oder zwar vorgesehen waren, aber aufgrund der Gefährdungslage durch das Corona-Virus nicht öffentlich gehalten werden konnten.- Der Band enthält Beiträge zu folgenden Themen:

Die Entstehung der Grafschaft Tecklenburg (Christof Spannhoff)

Die Grafschaft Tecklenburg und die Justizreform von 1613 (Florian Lebkücher)

Verraten und verkauft? Wie und warum die Tecklenburger zu Preußen wurden (Sebastian Schröder)

Von Preußen zu Berg, von Frankreich zu Preußen. Zur Geschichte des Tecklenburger Landes im Zeitalter der napoleonischen Kriege (Armin Owzar)

Vor 75 Jahren: Der demokratische Neuanfang im Kreis Tecklenburg nach 1945 (Alfred Wesselmann)

Alfred Wesselmann (Zusammenstellung)

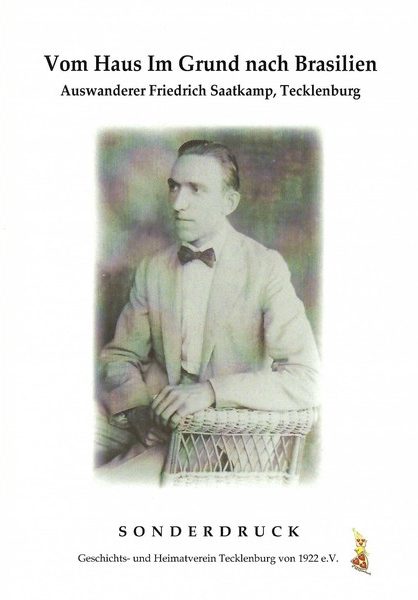

Vom Haus Im Grund nach Brasilien.

Im Jahre 1923 verließ der Tecklenburger Bürger Friedrich Saatkamp sein Elternhaus, das Haus Im Grund 1, das heute dem GHV Tecklenburg gehört. In diesem Haus, erbaut im Jahre 1673, war er gemeinsam mit zehn Geschwistern als Sohn eines Möbeltischlers aufgewachsen. Die Jahre nach dem verlorenen Krieg waren nicht nur für Friedrich Saatkamp, der das Tischlerhandwerk erlernt hatte, eine schwierige Zeit. Er beschloß seine Auswanderung nach Brasilien, wo es ihm gelang, in Novo Hamburgo eine wirtschaftlich erfolgreiche Existenz zu gründen. Der Kontakt in die Heimat blieb erhalten, doch sah Friedrich Saatkamp Tecklenburg nicht wieder.

Marielies Saatkamp

Friedrich Adolf Krummacher

Am 13. Juli 2017 jährte sich zum 250. Mal der Geburtstag eines großen Sohnes unserer Stadt Tecklenburg, des Theologen, Dichters und Schriftstellers Friedrich Adolf Krummacher. Die Broschüre erinnert an ihn und geht auf die "Spuren" ein, die von mehreren Generationen der Familie Krummacher in Tecklenburg bis heute erhalten geblieben sind.

Jan Wier - Bekämpfer der teuflischen Besessenheit

Der Originaltext wurde in Niederländisch von C. J. M. Goossens im Jahre 2006 in Grave, dem Geburtsort Jan Wiers, veröffentlicht. Der GHV übertrug ihn ins Deutsche und gab die Erstauflage der kleinen Broschüre 2007 heraus. In eindrucksvoller Weise zeichnet Goossens die familiären Zusammenhänge und Hintergründe wie auch die Strömungen im kirchlichen und politischen Umfeld zur Zeit Jan Wiers nach. Im Tecklenburger Land vorwiegend als Kämpfer gegen die Hexenverfolgung bekannt, war das außerordentliche Wissen und medizinische Können Wiers bei Herzögen und Grafenhäusern sehr gefragt. Neben anderen herausragenden Schriften und Abhandlungen sind sein 1580 der Gräfin Anna gewidmetes „Arzneybuch“ und das im Jahre 1661 veröffentlichte medizinische Werk „Opera Omnia“ besonders bemerkenswert.

Cees Goossens

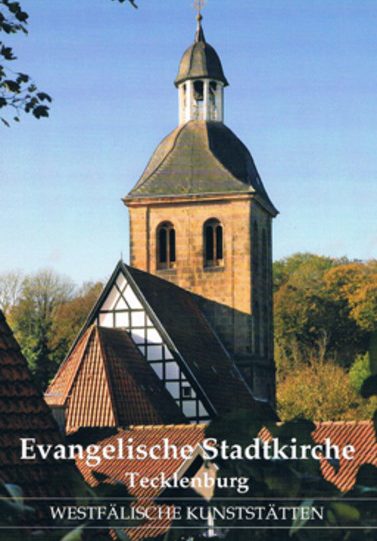

Evangelische Stadtkirche in Tecklenburg

Schon im Jahre 1527 führte Graf Konrad von Tecklenburg die Reformation in der Grafschaft Tecklenburg ein. Bald danach wurde in den Jahren 1562 bis 1566 die ev. Stadtkirche - zunächst mit einem freistehenden hölzernen Glockenturm - erbaut. Die reich illustrierte Broschüre informiert über die baulichen Besonderheiten und Veränderungen sowie die Ausstattung der Kirche und stellt alles in seine geschichtlichen Zusammenhänge.

Gabriele Böhm

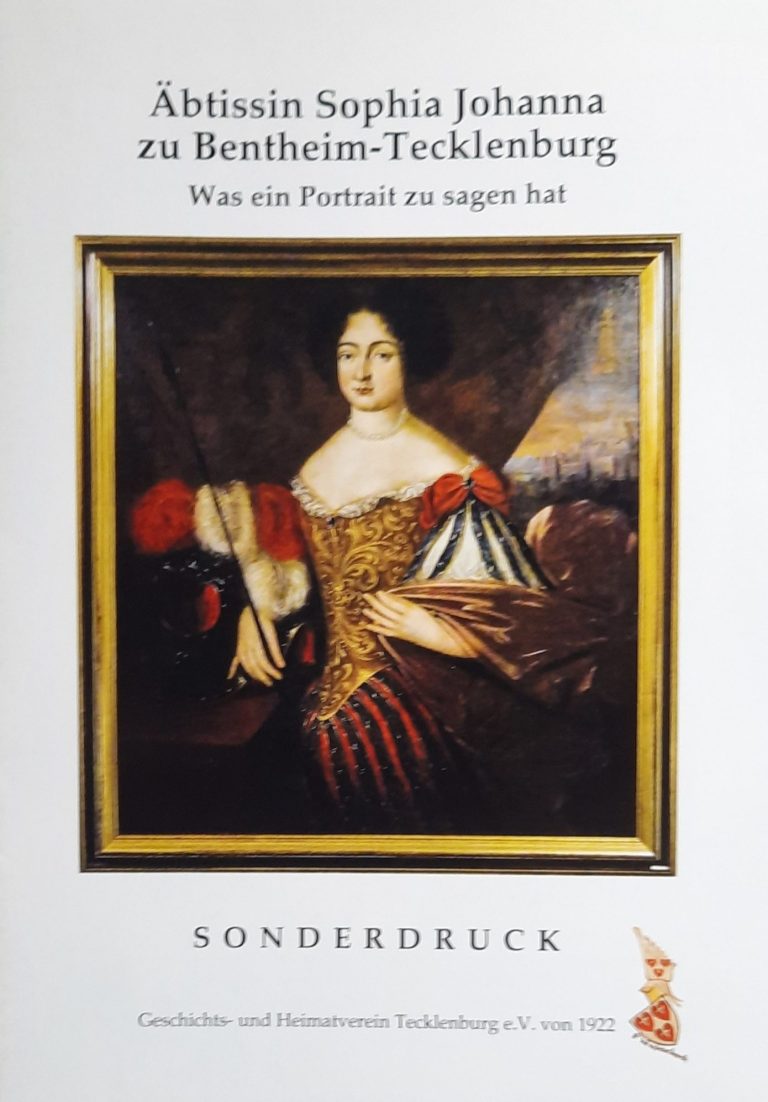

Äbtissin Sophia Johanna zu Bentheim-Tecklenburg. Was ein Portrait zu sagen hat (Sonderdruck)

Ein auf den ersten Blick gewöhnliches Ausstattungsdetail eines Raumes, wie er sich im alten Stift Leeden findet, dieses Portrait einer Äbtissin. Und dennoch handelt es sich um ein Bild, das den geschulten Betrachter stutzig macht. Es zeigt eine Frau von Adel mit seltsamen Attributen, kein Fächer, keine Blume, keine Handarbeit, kein Schoßhündchen oder was sonst noch den kultivierten und/oder reizend koketten Lebensstil der Hochwohlgeborenen ausmachte. Sophia Johanna ließ sich mit Speer und Feldherrnhelm portraitieren. Warum?

Ulrike Middendorf

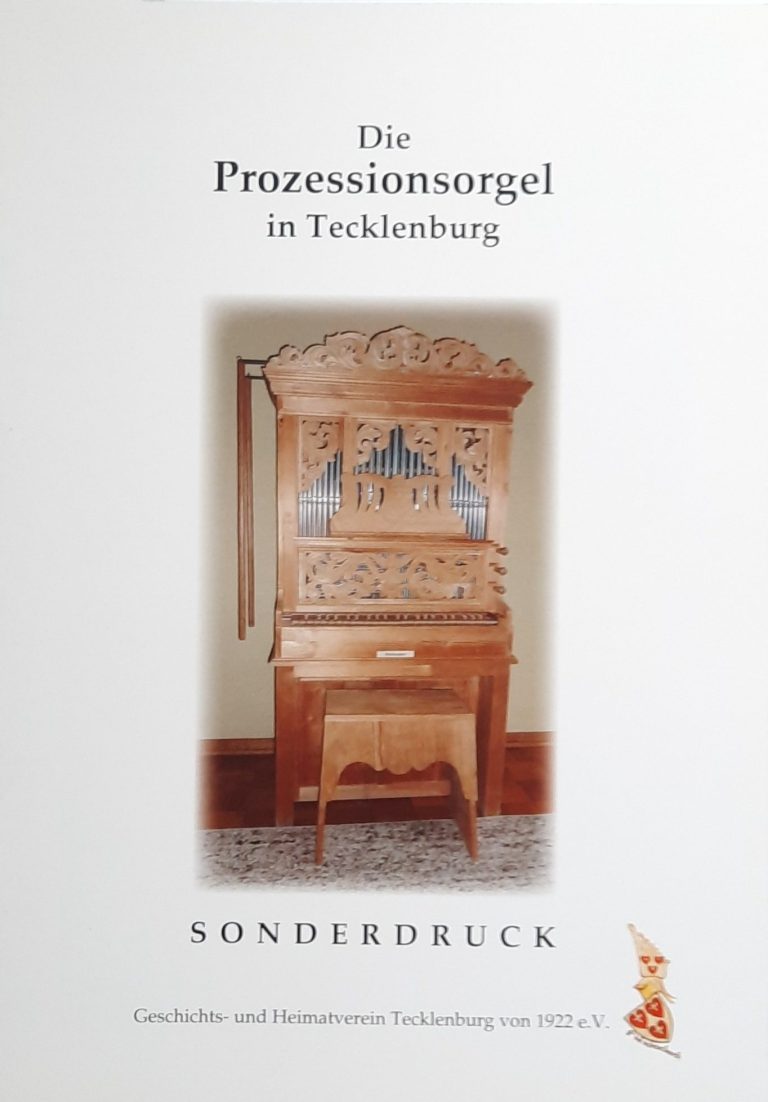

Die Prozessionsorgel in Tecklenburg (Sonderdruck)

Schon seit über dreißig Jahren wird von Mai bis September an jedem dritten Sonntag und zusätzlich am vierten Advent im romantischen Bocketal ein ökumenischer Waldgottesdienst angeboten. Er erfreut sich großer Beliebtheit bei Gästen und Einheimischen. Die Begleitung der Lieder übernimmt üblicherweise eine Blaskapelle oder ein Posaunenchor. Doch wurde der Autor im Jahre 2014 durch eine Pressenotiz auf den Einsatz einer Prozessionsorgel aufmerksam. Neugierig geworden, ist der Verfasser dem heute selten in der Öffentlichkeit gespielten Instrument nachgegangen.

Frank Bosse

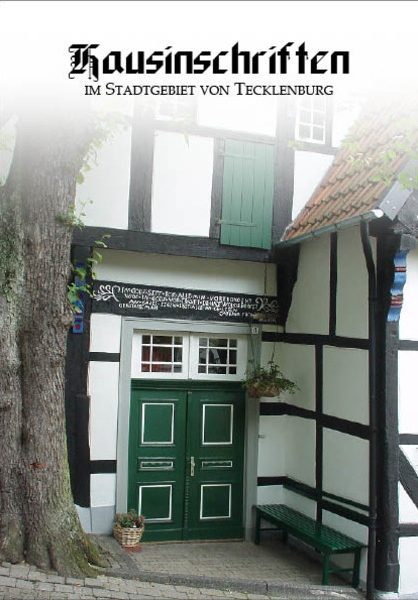

Hausinschriften im Stadtgebiet von Tecklenburg

Tecklenburgs alte Fachwerkhäuser sind zwar nicht reich verziert wie anderorts zu sehen, aber die 32 noch vorhandenen alten Inschriften in Hausbalken und Türstöcken äußerst interessant und lesenswert. Ergänzt um das Baujahr der Häuser und Standort sowie Namen der Besitzer und Vorbesitzer gibt die reich illustrierte Broschüre ein Stück der Geschichte Tecklenburgs wieder. Die Erstauflage erschien 2006.

Frank Bosse

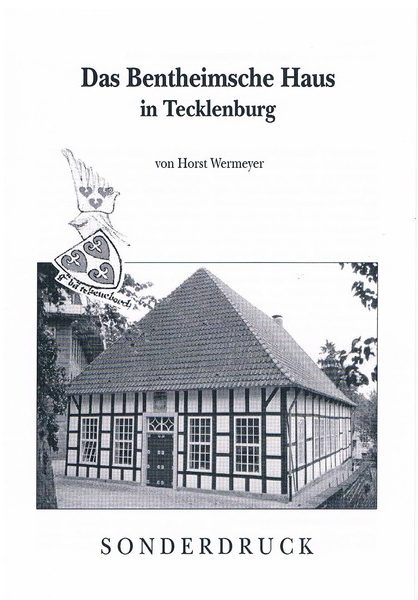

Das Bentheimsche Haus in Tecklenburg (Sonderdruck)

Auf eine lange und bewegte Geschichte kann ein Haus am Wellenberg, erbaut im Jahre 1684, zurück blicken. Heute als Puppenmuseum genutzt, fand das von dem gräflichen Vizehofrichter und Kanzleidirektor Dr. Bernhard von Bentheim gebaute Fachwerkhaus immer wieder eine neue Verwendung. Die kleine Broschüre, in 2006 erschienen, führt den Leser durch die spannenden und abwechslungsreichen Stationen des historischen Gebäudes. Als Beitrag erschien der Aufsatz auch im Buch „Unser Kreis 2006“ im Rahmen der Jahrbücher des Kreises Steinfurt.

Horst Wermeyer

Preußische Herrschaft im Tecklenburger Land

Im Jahre 2007 jährte sich zum 300ten Mal die Übernahme der Grafschaft Tecklenburg durch Preußen. Aus diesem Anlass hielt Priv. Doz. Dr. Armin Owzar auf Einladung des GHV ein viel beachtetes Referat im Kulturhaus in Tecklenburg über den gesamten geschichtlichen Ablauf bis zum Beginn der Bundesrepublik Deutschland. Er überarbeitete anschließend seinen Vortrag, ergänzte ihn durch Karten, Urkundentexte und Fotos und stellte ihn dem GHV zur Veröffentlichung zur Verfügung.

Armin Owzar

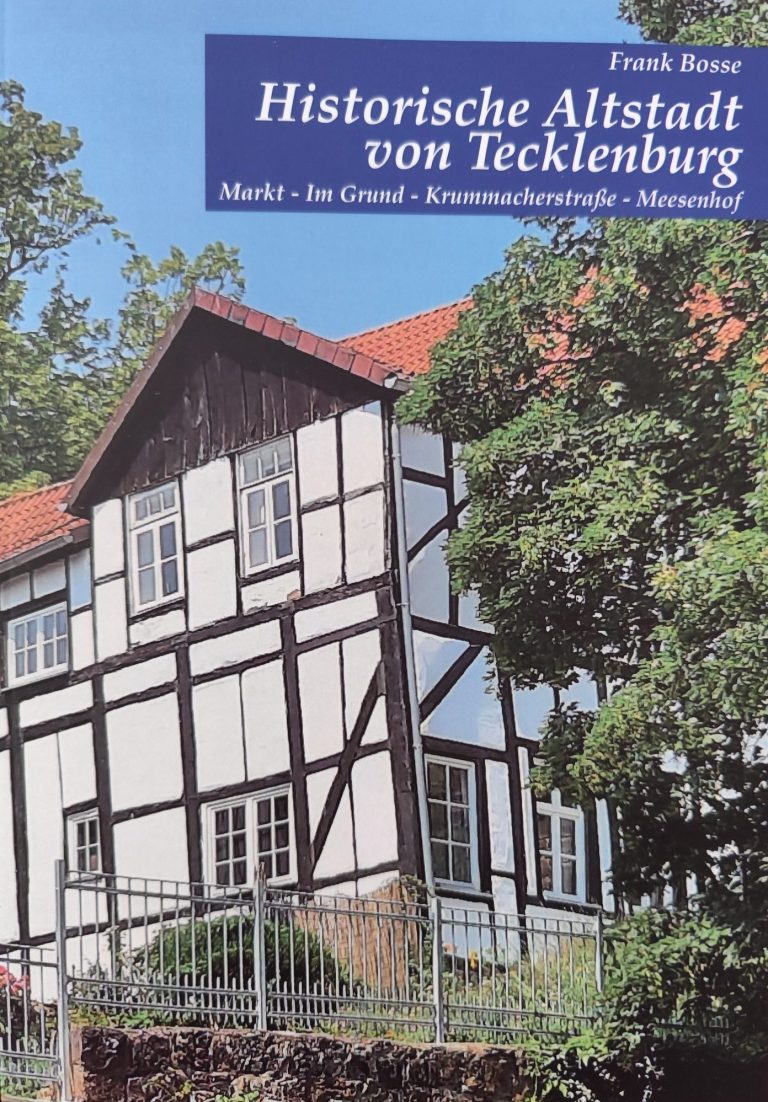

Historische Altstadt von Tecklenburg

Dieses Buch entführt Sie in die faszinierende Geschichte der malerischen Stadt Tecklenburg. Ursprünglich im Jahr 1226 als „Suburbium“ gegründet, hat sich Tecklenburg über Jahrhunderte hinweg zu einem bedeutenden Zentrum entwickelt. Die reiche Historie spiegelt sich noch heute in den gut erhaltenen Bauten und Geschichten der Stadt wider, die im Schutz der alten Burg entstanden ist.

Entdecken Sie in diesem Buch die spannenden Entwicklungen, die Tecklenburg geprägt haben, und erleben Sie, wie die Stadt ihre Geschichte lebendig hält. Mit einer Vielzahl an interessanten Beiträgen zu den wichtigsten historischen Epochen, architektonischen Highlights und modernen Stadtentwicklungen gewährt dieses Buch einen umfassenden Einblick in das kulturelle Erbe und die Zukunftsperspektiven der Stadt. Ein Muss für alle, die die historische und zugleich lebendige Seite Tecklenburgs kennenlernen möchten.

Frank Bosse

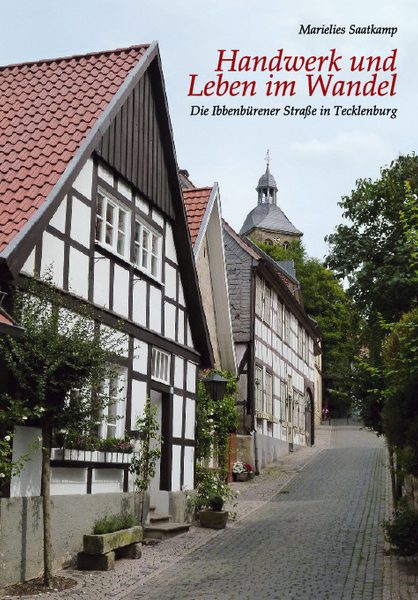

Handwerk und Leben im Wandel - Die Ibbenbürener Straße in Tecklenburg

Als es innerhalb der alten Stadtmauer zu eng wurde, entstand vor dem Tor einer der ältesten, bis heute weitgehend unverändert gebliebenen Straßenzüge: die Ibbenbürener Straße. Hier auf der Nordseite des Berges entsprangen auch die meisten Quellen. Nur dort, wo die geologischen Verhältnisse eine über das Jahr gute Versorgung mit dem lebenswichtigen Wasser versprachen, wurden Häuser gebaut und Handwerksbetriebe angesiedelt. Über 30 Brunnen zählte man bald in der Stadt, vorwiegend im Bereich der Ibbenbüren er Straße niedergebracht. In der Erwartung, dem Grafenhaus zu dienen, entstanden neben Ackerbürgerhäusern entlang der Straße vornehmlich Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe. Doch mit seinem Niedergang verloren sie einen ihrer wichtigsten Abnehmer. Mit dem vorliegenden Werk wird ein großes Stück des alten Tecklenburg, das heute schon der Vergangenheit gehört, nachlesbar in Erinnerung bleiben.

Marielies Saatkamp

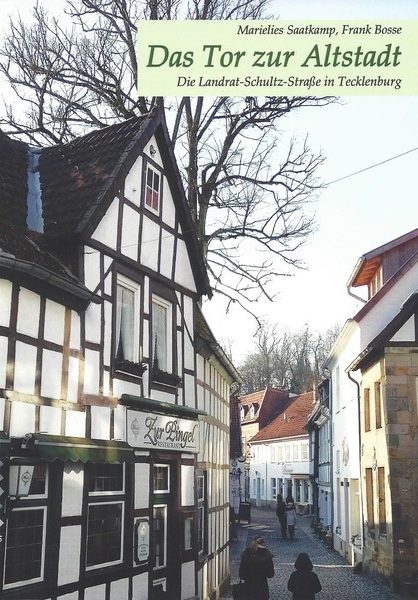

Das Tor zur Altstadt. Die Landrat-Schultz-Straße in Tecklenburg

Es ist konsequent, wenn der Geschichts- und Heimatverein Tecklenburg nach der Darstellung über die Ibbenbürener Straße nun auch als Herausgeber eines Nachfolgeprojekts fungiert, einer historischen Darstellung der Landrat-Schultz-Straße nämlich, die zurecht als Eingangstor zur historischen Altstadt des kleinen Bergstädtchens gelten kann. Wieder bewährt sich das Autorenduo Bosse/Saatkamp. Beide haben den Damen und Herren des Gesprächskreises Stadtgeschichte (früher Klönkreis) des Geschichts- und Heimatvereins aufmerksam gelauscht und auf ebenso erheiternde wie unterhaltende Art zusammengetragen, was die alten Tecklenburgerinnen und Tecklenburger (die älteste Dame des Kreises zählt 96 Jahre) zu erinnern und zu erzählen vermochten.

Herausgekommen ist ein Buch, das die Geschichte der Straße und ihrer Bewohner über die letzten 200 Jahre dokumentiert.

Marielies Saatkamp / Frank Bosse

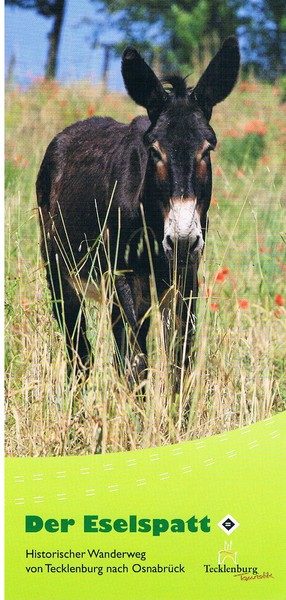

Der Eselspatt (Faltblatt mit Wanderkarte)

In früheren Zeiten waren die Bistümer Münster und Osnabrück den Grafen von Tecklenburg gegenüber Abgabe pflichtig. Zur Fleischergilde nach Osnabrück ritt immer der Abgesandte des Grafen auf einem Esel, aber es staute sich ein Groll der Gilde auf, der sich schließlich im Mord an dem gräflichen Diener entlud. Das Faltblatt enthält neben einer kleinen Wanderkarte und Wegebeschreibung auch die Erzählung der ganzen in den Ursprüngen belegten, aber später zur Legende abgewandelten Geschichte. Aufgelgt wurde das Faltblatt 2011.

Frank Bosse

Historisches Wegenetz und Pilgerweg in Tecklenburg (Sonderdruck)

Zwei auf Katasterangaben beruhende Lagepläne der Stadt beleuchten zum einen die „Mittelalterliche Wegeführung“ und zum anderen die „Siedlungsgeschichtliche Entwicklung“. Der Betrachter sieht anschaulich die Führung der nur noch in Fragmenten erhaltenen Stadtmauer und der Straße zur Burg wie auch den Verlauf, den die alten Handels- und Pilgerwege durch die Stadt Tecklenburg nahmen. Die Erstauflage des Faltblattes erschien im Jahre 2011.

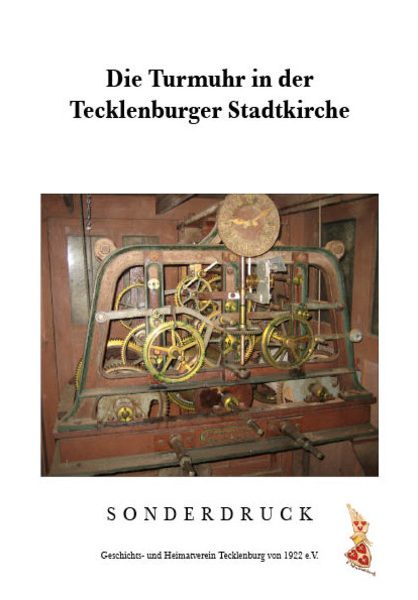

Die Turmuhr in der Tecklenburger Stadtkirche (Sonderdruck)

Seit 1928 schlägt den Tecklenburgern dieselbe Uhr vom Turm der Stadtkirche die Stunde. Sie ist bis heute unverändert ein rein mechanisches Uhrwerk, das zwei Mal in der Woche von Hand aufgezogen werden muss. Die im Jahre 2011 verfasste Broschüre führt den Leser in den Kirchturm, stellt neben interessanten Details die Kräfte zehrende Aufgabe des Uhrmachermeisters Wolfdieter Kulms vor.

Frank Bosse

Land- und Kreisphysiker im Tecklenburger Land (Sonderdruck)

Für das Gesundheitswesen waren im 18. und 19. Jahrhundert die Land- oder Kreisphysiker in ihrem jeweiligen Amtsbereich verantwortlich. Für eine erfolgreiche Arbeit auf Kreisebene war das gute Zusammenwirken des Landrates als Medizinalpolizei und des Kreisphysikus unerlässlich. Beispielhaft für das erfolgreiche Wirken im Altkreis Tecklenburg und eingebunden in die geschichtlichen Zusammenhänge werden mit Ludwig Leonhard Finke und Dr. Emil von Reckenstein zwei besonders bedeutende Kreisphysiker vorgestellt.

Horst Wermeyer

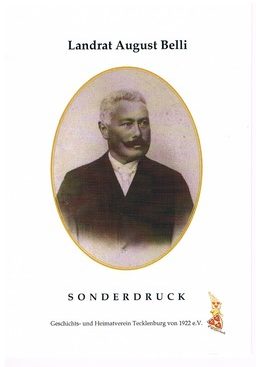

Landrat August Belli (Sonderdruck)

Nachdem am 17. Mai 1707 der Preußenkönig Friedrich I. die alte Grafschaft Tecklenburg durch Kauf übernommen hatte, wurde die Verwaltung zunächst durch einen „Kreisdirektor“ geführt, der sich später auch „Landdrost“ nannte. Er unterstand der Kriegs- und Domänenkammer Minden, wobei er vorrangig für die Sicherstellung der Ansprüche des Königshauses verantwortlich zeichnete und damit eine Mittlerstellung zwischen den Landständen und dem preußischen Staat einnahm. Der Sonderdruck beschreibt im Wesentlichen die Besonderheiten seines Wirkens in der alten Kreisstadt Tecklenburg.

Frank Bosse

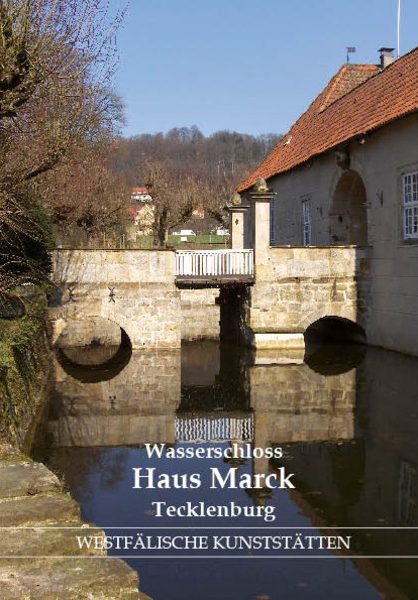

Wasserschloss Haus Marck

Zusammen mit dem Westfälischen Heimatbund wurde diese Broschüre vom GHV Tecklenburg in der Reihe „Westfälische Kunststätten“ im Jahre 2009 als Heft Nr. 108 veröffentlicht. Der Beitrag belässt es nicht bei der Betrachtung der Baugeschichte, den Eigentümern und interessanten Bewohnern, sondern nimmt den Besucher „an der Hand“ und führt ihn durch die Räume mit ihren historisch wertvollen Einrichtungen. Ein reich bebilderter Rundgang durch die Umgebung des Wasserschlosses - die Talaue Haus Marck - lädt anhand einer ausklappbaren Wanderkarte zu einer schönen Wanderung ein.

Gabriele Böhm

Tecklenburg im Mittelalter

ISBN 9783-925-147-30-2

500 Jahre Reformation

ISBN 9783 925-147-37-1

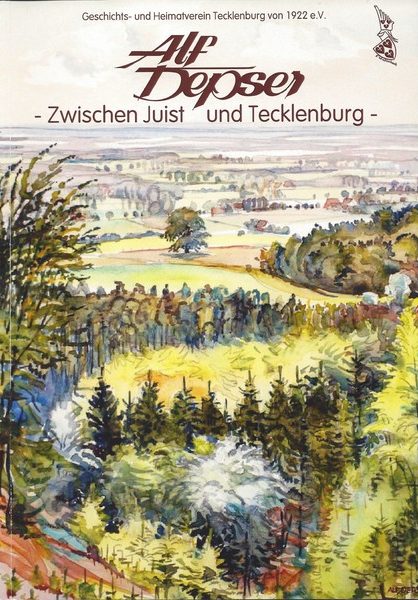

Alf Depser - Zwischen Juist und Tecklenburg

Tecklenburg und das Tecklenburger Land haben in ihrer Geschichte eine bedeutende Anzahl von Malern angezogen, die sich wie Otto Modersohn, Fritz Mackensen, Hans am Ende, Ernst te Peerdt, Fritz Haase, Hans-Wolff von Ponickau und Arnold Maria Dünnwald in ihrem künstlerischen Schaffen von unserer Stadt und ihrer Umgebung inspirieren ließen. Einer von ihnen war der 1899 in Nürnberg geborene Alf Depser, der sich 1937 ein Haus auf Juist kaufte und schließlich nach einem eher zufälligen Besuch im Jahre 1954 alljährlich wieder nach Tecklenburg kam, um die beschauliche Landschaft und die Fachwerkidylle der Stadt künstlerisch festzuhalten.- Der Katalog der Ausstellung von Werken Depsers aus dem Jahre 2016 zeigt eine große Anzahl von Werken aus Privatbesitz, die heute kaum mehr zugänglich sind.

Der Katalog der Ausstellung 2016 mit der ISBN 978-3-925147-33-3 ist über den Geschichts- und Heimatverein Tecklenburg von 1922 e.V. oder über die Buchhandlung Heinrich Howe, Markt 10, 49545 Tecklenburg, zu beziehen

Unter Mitwirkung von Hilta Depser-Moritz, Marielies Saatkamp und Ulrike Middendorf hrsg. von Michael Heimann und Frank Bosse

Kataloge zu Ausstellungen Tecklenburger Künstler

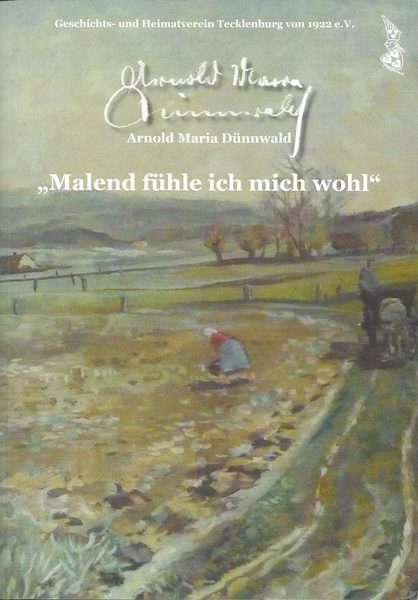

Arnold Maria Dünnwald - "Malend fühle ich mich wohl"

1945 verschlug es Arnold Maria Dünnwald im Alter von 28 Jahren nach Tecklenburg und in den Meesenhof. Hier entstand 1946 sein anspruchsvolles großes Figurenbild mit dem Titel "Weihnacht", eine klassische "Anbetung der Hirten", wie sie aus der Geschichte der Malerei bekannt ist, nur daß Dünnwald für die Staffage Figuren und Gesichter ortsansässiger Bürger nutzte. Nachdem er bald nach dem Krieg Mitglied der Tecklenburger Künstlervereinigung "Legge" geworden war, ging es zunächst künstlerisch und materiell aufwärts, jedenfalls bis zur Währungsreform und dem bald erfolgenden "Einbruch der Moderne", dem er als Sensualist nichts abgewinnen konnte. Er wandte sich wieder seinem Metier, dem Portrait, zu, ein Genre, dem man auch die meisten seiner Garten- und Landschafsstudien zurechnen muß.

Der Katalog der Ausstellung 2017 mit der ISBN 978-3-925147-34-0 ist über den Geschichts- und Heimatverein Tecklenburg von 1922 e.V. oder über die Buchhandlung Heinrich Howe, Markt 10, 49545 Tecklenburg, zu beziehen.

Michael Heimann | Ulrike Middendorf | Frank Bosse

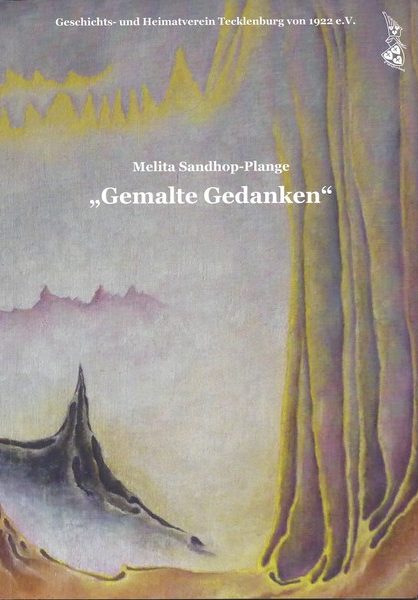

Melita Sandhop-Plange - "Gemalte Gedanken"

Eigentlich hatte die 1930 in Münster geborene Melita Plange Bildhauerei studieren wollen, als sie ihre künstlerische Ausbildung an der Werkkunstschule ihrer Geburtsstadt begann. Aber ihr Werdegang verwies sie deutlich auf die Malerei, zunächst auf die figürliche, später auf die ungegenständliche und abstrakte. Die Ergebnisse verdanken sich Empfindungen, wie sie durch Musik ausgelöst werden. Mehr und mehr aber schieben sich in diese Erzeugnisse einer durch Musik angeregten Phantasie Traumszenen einer verfremdet-symbolhaften Natur. Die im Alltag unsichtbare Nachtseite der Wirklichkeit steigt bildhaft ins Bewußtsein. Die Bilder verdanken sich einem anschaulichen Denken, einer Kontemplation aus Liebe zur Natur. Mit ihren "gemalten Gedanken" macht Melita Plange die innere Natur des Seelenlebens sichtbar.

Der Katalog der Ausstellung aus dem Jahre 2019 mit der ISBN 978-3-925147-38-8 ist über den Geschichts- und Heimatverein Tecklenburg von 1922 e.V. oder über die Buchhandlung Heinrich Howe, Markt 10, 49545 Tecklenburg, zu beziehen.

Michael Heimann | Ulrike Middendorf | Frank Bosse

Wir benötigen Ihre Zustimmung zum Laden der Übersetzungen

Wir nutzen einen Drittanbieter-Service, um den Inhalt der Website zu übersetzen, der möglicherweise Daten über Ihre Aktivitäten sammelt. Bitte überprüfen Sie die Details in der Datenschutzerklärung und akzeptieren Sie den Dienst, um die Übersetzungen zu sehen.